Web semantico e rischio sismico: oltre il BIM per la prevenzione

ABSTRACT

Il processo di conoscenza per la prevenzione del rischio sismico negli insediamenti è finalizzato alla comprensione globale dei valori materiali e immateriali alla base dei processi formativi dei tessuti e degli agglomerati edilizi. I dati che ne derivano sono piuttosto variegati e complessi, nonché con formati eterogenei, per cui necessitano di una sistematizzazione virtuosa per essere adatti allo scambio di informazioni tra le figure coinvolte nelle attività di prevenzione. In risposta a queste esigenze, la procedura qui proposta intende sfruttare le qualità dei database relazionali, ed in particolare dei sistemi BIM, dove modelli parametrici, interconnessi tra loro secondo regole costruttive ed ontologiche, sono contenitori di informazioni a loro volta relazionate, che riescono a descrivere, più o meno compiutamente, gli organismi architettonici attraverso la scomposizione semantica degli elementi che li costituiscono. Tuttavia, i limiti imposti dai software attuali, specie quelli riguardanti la tipologia di informazioni associabili agli oggetti digitali, impongono la necessità di implementare le procedure esistenti attraverso le potenzialità di altri sistemi (VPL e web semantico), grazie ai quali coniugare la modellazione di forme complesse con la riconoscibilità semantica degli elementi ed un alto livello di informazione. La procedura qui proposta ha come output un iper-modello complesso, che diventa la base per lo sviluppo di efficaci strategie per la preservazione e la salvaguardia delle componenti vitali dei centri urbani esposti a rischio.

Adriana Caldarone

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, Sapienza Università di Roma

VPL for HBIM LOI advanced Apps

ABSTRACT

I processi HBIM richiedono la gestione di numerose informazioni eterogenee, come le notizie storiche, usualmente non supportate dalle app presenti sul mercato. Il paper presenta l’ampliamento interoperabile del database HBIM attraverso l’utilizzo della programmazione visuale.

Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza, Alessandra Tata

Università dell'Aquila

Reviewer 2019

REVIEWER 2019

Fabio Bianconi, Università di Perugia, Italy

Stefano Brusaporci, Università dell’Aquila, Italy

Michele Calvano, Politecnico di Torino, Italy

Marco Carpiceci, Sapienza Università di Roma, Italy

Domenico D’Uva, Politecnico di Milano, Italy

Marco Filippucci, Università di Perugia, Italy

Elena Gigliarelli, Itabc-CNR, Italy

Carlo Inglese, Sapienza Università di Roma, Italy

Alfonso Ippolito, Sapienza Università di Roma, Italy

Alessandro Luigini, Università di Bolzano, Italy

Giovanna Massari, Università di Trento, Italy

Ivan Paduano, Sapienza Università di Roma, Italy

Leonardo Paris, Sapienza Università di Roma, Italy

Alberto Raimondi, Università Roma Tre, Italy

Michele Russo, Sapienza Università di Roma, Italy

Mario Sacco, BBIM Expert, Italy

Alberto Sdegno, Università di Trieste, Italy

Valeria Zacchei, PhD BBIM Expert, Italy

Indice Volume 4

INDICE

Editoriale

Tommaso Empler

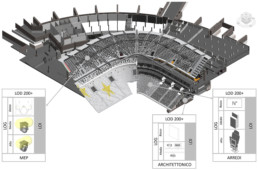

Impostazione di un processo collaborativo BIM per il Facility Management

Andrea Barbero, Francesca Maria Ugliotti, Matteo Del Giudice

Il modello BIM per la valorizzazione dell’architettura moderna. Il caso Olivetti

Sara Conte, Michela Rossi

Il BIM e la gestione tecnica del costruito

Alessandro Sepe, Andrea Tiveron

Il BIM per la gestione di programmi di manutenzione e di restauro di beni culturali

Elena D’Angelo, Federica Marini, Paola Morrone, Andrea Natalucci, Alessandra Ponzetta

Il computational design per il patrimonio storico diffuso. Aspetti genotipici e fondamenti teorici

Maria Laura Rossi

Questioni di stile. Le relazioni tra fotografia, cinema e CG film nell’ambito

della visualizzazione 3D

Cristian Farinella

Editoriale Vol. 4

Il quarto numero della rivista si pone come obiettivo l’analisi dello stato dell’arte, della pratica professionale e delle attività di ricerca, a circa un anno dall’emanazione del D.M. 560/17, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, rendendo obbligatori metodi e strumenti elettronici specifici per lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara ≥ 100 milioni di euro.

Le diverse declinazioni dei sistemi BIM-oriented costituiscono l’oggetto d’indagine, evidenziando le modalità in cui queste tematiche, dalle connotazioni in apparenza prettamente tecniche o tecnologiche, possano invece, avere molteplici derivazioni applicative, andando a costituire nuovi ambiti d’interesse per ricercatori, esperti, operatori e professionisti.

L’approccio BIM è, per sua natura, tridimensionale, arricchito e implementato da variabili e parametri di tipo informativo che, in base ai contesti, esigenze e scenari applicativi differenti, può caratterizzarsi per molteplici ramificazioni profondamente interdisciplinari tra loro. Ne sono un valido esempio gli studi e le analisi sull’architettura contemporanea; le applicazioni legate alla sostenibilità energetica; le analisi e i processi applicati al Facility Management.

È questa la direzione dei contributi di Andrea Barbero, Francesca Maria Ugliotti e Matteo Del Giudice con l’Impostazione di un processo collaborativo BIM per il Facility Management, Sara Conte e Michela Rossi con Il modello BIM per la valorizzazione dell’architettura moderna. Il caso Olivetti, Fabio Luce con una Modellazione parametrica per il retrofitting energetico dell’edilizia esistente: due possibili strategie, Alessandro Sepe e Andrea Tiveron con Il BIM e gestione tecnica del costruito.

La presenza in Italia di un vasto patrimonio culturale necessita di notevoli processi di conservazione e restauro. Ciò conduce all’organizzazione del dato digitalizzato secondo processi di tipo HBIM (Heritage Building Information Modeling), per i quali non è ancora stata definita in maniera univoca una metodologia operativa. Il settore è ancora nella fase di ricerca e di definizione dei contenuti e in questa direzione conducono i contributi di Elena D’Angelo, Federica Marini, Paola Morrone, Andrea Natalucci e Alessandra Ponzetta con Il Giardino di Ninfa: un’applicazione BIM per la conservazione dei ruderi, Maria Laura Rossi con Il computational design per il patrimonio storico diffuso. Aspetti genotipici e fondamenti teorici.

La stessa modellazione tridimensionale, indirizzata verso sistemi e controlli avanzati per la visualizzazione del progetto d’architettura, può derivare da modelli BIM e relazionarsi efficacemente con essi. Risultano in ogni caso ambienti di elaborazioni vitali e fecondi in termini di ricerca, evoluzione e risultati attesi. Riflettono criticamente su queste istanze i contributi di Cristian Farinella con Questioni di stile. Le relazioni tra fotografia, cinema e CG film nell’ambito della visualizzazione 3D. Dal set fotografico alla visualizzazione 3D e Lorena Greco con Modellazione delle sorgenti luminose in ambiente informatico e relazioni con la fotografia.

T. Empler

Dal set fotografico alla visualizzazione 3D. Modellazione delle sorgenti luminose in ambiente informatico e relazioni con la fotografia

ABSTRACT

Nella costruzione di un set di posa virtuale, finalizzato alla rappresentazione del progetto di architettura, l’archviz artist reitera processi e tecniche che appartengono all’ambito della fotografia. Nel testo vengono approfonditi, attraverso dei casi studio, alcuni degli strumenti e delle strategie visive impiegate nella visualizzazione 3D.

Lorena Greco

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

Questioni di stile. Le relazioni tra fotografia, cinema e CG film nell’ambito della visualizzazione 3D

ABSTRACT

Nella visualizzazione architettonica, più comunemente definita archviz, si ricorre spesso all’uso del termine “fotorealismo”, sia nella letteratura di settore che in ambito professionale, per sottolineare la pretesa del rendering di simulare in termini oggettivi la realtà, senza però chiarire — o perlomeno tenere in considerazione — i vari aspetti che concorrono alla sua definizione. Per il rendering architettonico, si può constatare come la costruzione di un’immagine o di un’animazione, che possa dirsi realistica, sia un fatto altamente discutibile e variabile nel tempo, legato alla cultura visuale di riferimento e agli avanzamenti tecnologici del periodo.

Cristian Farinella

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

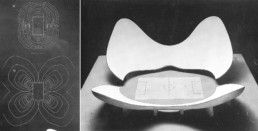

Il computational design per il patrimonio storico diffuso. Aspetti genotipici e fondamenti teorici

ABSTRACT

Lo studio indaga paradigmi di modellazione parametrica, oggi utilizzati nella definizione di nuove forme architettoniche ma meno noti nell’ambito della rappresentazione del patrimonio costruito. L’utilizzo di un lessico universale geometrico-generativo può veicolare nuovi processi di conoscenza integrata.

Maria Laura Rossi

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

Il BIM per la gestione di programmi di manutenzione e di restauro di beni culturali

ABSTRACT

L’obiettivo del lavoro che si presenta in questo contributo è definire, nell’ambito del restauro, un metodo per la redazione di piani di manutenzione programmata e gestione degli interventi di Beni Culturali, che si caratterizzi per praticità ed efficienza. Il sistema che si propone prevede l’utilizzo della tecnologia BIM, attraverso la definizione e la gestione di parametri quantitativi e qualitativi, grazie alla quale sarà possibile ottimizzare tempo e risorse economiche.

Elena D’Angelo, Federica Marini, Paola Morrone, Andrea Natalucci, Alessandra Ponzetta

Sapienza Università di Roma

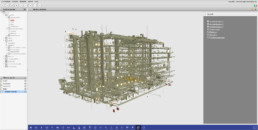

Il BIM e la gestione tecnica del costruito

ABSTRACT

Il contributo illustra due possibili flussi operativi di modellazione BIM, sviluppati e posti a confronto, al fine di individuare la strategia più efficace per la digitalizzazione di un edificio di edilizia popolare esistente da sottoporre a un intervento di riqualificazione energetica.

Alessandro Sepe, Andrea Tiveron

BIM specialist partner e-Metodi srl, Direttore e-Metodi srl