Metodologie per lo sviluppo di modelli HBIM per la visualizzazione e la gestione di ambienti museali

ABSTRACT

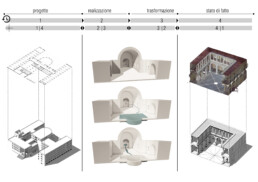

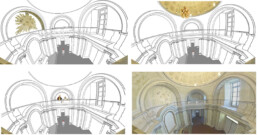

Nel contesto della progressiva digitalizzazione del patrimonio costruito, il presente contributo illustra i metodi, le tecniche e gli strumenti adottati per lo sviluppo di un modello Heritage BIM (HBIM) del Palazzo del Collegio dei Nobili che, dal 1824, ospita il Museo Egizio di Torino.

Il progetto, avviato nel più ampio processo di transizione digitale della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, illustra il lavoro di rilievo e restituzione grafica degli spazi interni ed esterni del Museo descrivendo – attraverso la complessità del caso studio – i workflow adottati per risolvere le diverse criticità affrontate per la rappresentazione e la modellazione 3D in ambiente BIM.

La metodologia e il flusso di lavoro adottato rappresentano una sperimentazione volta a fornire un valido contributo per la digitalizzazione di ambienti museali collocati all’interno di un edificio storico.

(1) Davide Mezzino, (2) Andrea Tomalini, (2) Jacopo Bono

(1) Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

(2) Dipartimento di Architettura e Design (DAD), Politecnico di Torino

Digital twin: il modello informativo BIM del Museo MAXXI di Roma

ABSTRACT

Il presente contributo analizza il processo BIM applicato alla manutenzione di sistemi impiantistici e di componenti edilizi del Museo Maxxi di Roma. Nel caso specifico il modello BIM è stato realizzato con una prevalenza di informazioni legate alle fasi di esercizio, manutenzione e gestione del bene rispetto alle geometrie.

Massimiliano Benga, Maria Antonia Russo

Studio Arsarc

Una strategia 5D BIM per la gestione dei costi

ABSTRACT

La progressiva transizione digitale del settore delle costruzioni è oggi guidata da metodi e strumenti innovativi basati sul Building Information Modeling. L’aggiornamento delle pubbliche amministrazioni nel contesto nazionale italiano richiede l’introduzione di nuove competenze e professionalità in grado di attuare il nuovo cambio di paradigma. Questa trasformazione prevede di adeguare gli standard procedurali tradizionali a quelli introdotti dall’innovazione tecnologica.

Il contributo si concentra sulla definizione di una strategia BIM improntata sulla relazione tra i contesti normativo, tecnologico e procedurale. L’analisi e la correlazione dei tre domini insieme alla suddivisione in specifiche aree di competenza ha permesso di individuare una metodologia operativa applicata alla gestione dei costi per superare le sfide relative alla quinta dimensione del BIM (5D BIM). A partire dall’identificazione di model uses definiti dalla commessa, i contenuti grafici e alfanumerici di un modello BIM sono stati esplorati attraverso il concetto di livello di fabbisogno informativo.

L’approccio proposto evidenzia l’importanza dell’interoperabilità come ponte di connessione tra l’attività di modellazione digitale parametrica e la visualizzazione dei risultati ottenuti dal processo BIM.

Emanuele Carlo Bussi, Matteo Del Giudice, Anna Osello

Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica, Politecnico di Torino

Il fascicolo del fabbricato digitale

ABSTRACT

Il fascicolo del fabbricato, nella sua accezione di strumento di conoscenza e documentazione dello stato di conservazione dell’edificato, nasce dalla necessità, spesso contingente, di avere a disposizione un quadro conoscitivo completo e trasparente dei processi che hanno caratterizzato l’immobile, sia visibili che latenti. Il paper evidenzia le potenzialità del BIM per la creazione di modelli informativi dinamici che possano configurarsi come carta di identità digitale degli immobili.

Alessandra Tata, Luisa Capannolo, Stefano Brusaporci, Pierluigi De Berardinis

Università degli Studi dell’Aquila

Possibili scenari di metamodellazione: il BIM grey box

ABSTRACT

Un ambiente narrativo virtuale è un luogo che consente di raccontare storie attraverso l’esplorazione e la navigazione di uno spazio simulato. La ricerca indaga le modalità di progettazione e di rappresentazione di un ambiente narrativo virtuale per la produzione di storie connesse al museo e al patrimonio culturale. Si presenta il Museo Marino Marini di Firenze come campo di sperimentazione per la modellazione e visualizzazione di uno spazio di gioco narrativo.

Carlo Bianchini , Marika Griffo, Luca James Senatore

Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

Ambienti narrativi virtuali per il Patrimonio Culturale: il caso studio del Museo Marini di Firenze

ABSTRACT

Un ambiente narrativo virtuale è un luogo che consente di raccontare storie attraverso l’esplorazione e la navigazione di uno spazio simulato. La ricerca indaga le modalità di progettazione e di rappresentazione di un ambiente narrativo virtuale per la produzione di storie connesse al museo e al patrimonio culturale. Si presenta il Museo Marino Marini di Firenze come campo di sperimentazione per la modellazione e visualizzazione di uno spazio di gioco narrativo.

Greta Attademo

Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Architettura

Una progettazione inclusiva di ambienti virtuali per migliorare il rapporto con lo spazio architettonico e problemi di acrofobia.

ABSTRACT

Un ambiente virtuale, se ben progettato, può migliorare la comprensione dello spazio architettonico, in particolare, quando sussistano alterazioni della sfera percettiva, come nell’autismo. La presente trattazione riporta un caso studio per la definizione di uno strumento di linee guida finalizzato alla più opportuna rappresentazione in VR dedicata a un pubblico ASD e a problemi di acrofobia.

Anna Lisa Pecora

Università Federico II di Napoli

Game engine: valutazione comparativa per una teoria d’utilizzo nel campo del Digital Heritage

ABSTRACT

Il mondo fisico è oggi costantemente digitalizzato da migliaia di foto, video, commenti e annotazioni elaborati in tempo reale tramite dispositivi privati, connessi alla struttura informativa in un continuo e reciproco scambio di informazioni. La quantità e la tipologia di dati così disponibili ha conseguentemente superato una soglia di complessità tale da richiedere nuovi sistemi di rappresentazione necessari a veicolare e trasmettere propriamente i contenuti. Nasce così il Metaverso, evoluzione di Internet che supera gli odierni concetti di ipertestualità e multimedialità tramite l’impiego di ambienti tridimensionali simulati in cui la fruizione dei significati e l’interazione con e tra gli utenti è mediata da realtà virtuale, aumentata o mista e tecnologie immersive. Di conseguenza anche la fruizione del patrimonio culturale si avvale sempre più di ricostruzioni digitali di manufatti e architetture, di tour virtuali dei musei e da spazi social condivisi aprendo ad un nuovo settore interdisciplinare conosciuto come Digital Heritage. L’impiego di piattaforme tridimensionali in cui la fruizione dei significati e l’interazione con altri utenti avviene attraverso la mediazione di un avatar richiede però svariati livelli di interpretazione della documentazione e delle strutture narrative necessarie all’implementazione di esperienze interattive coinvolgenti, idonee ad un’efficace disseminazione culturale. Sono pertanto fondamentali specifici strumenti software, noti come game engine, capaci di sintetizzare in un’unica struttura interattiva linguaggi espressivi eterogenei. Nei seguenti paragrafi si analizzano ed inquadrano gli applicativi oggi disponibili sviluppando nel contempo un metodo di categorizzazione che delinei una teoria d’utilizzo nel campo del Digital Heritage.

Giuseppe Amoruso, Giorgio Buratti

Politecnico di Milano

Indice Volume 9

INDICE

Editoriale

T. Empler, G. M. Valenti

Scan-to-HBIM: rilievo integrato e modellazione informativa per la documentazione dei danni alle strutture

S. Balin, G. Cardani, F. Fiorillo

HBIM per la gestione della pubblica amministrazione. Il caso studio di Palazzo Vitelli alla Cannoniera

F. Bianconi, M. Filippucci, A. Parisi, S. Battaglini

La documentazione dei canali nella piana pavese. Esperienze di rilevamento con tecnologia SLAM per lo sviluppo di modelli informativi

S. Parrinello, S. La Placa

Esperienze di Machine Learning per l’arricchimento informativo di modelli HBIM: il progetto DECAI

M. Lo Turco, A. Tomalini

La conoscenza del patrimonio storico: tra semantica e ontologia

S. Mollica

Energy Digital Twin: una procedura HBIM per la riqualificazione energetica negli edifici storici

A. Caldarone

Editoriale Vol. 09

Gli ambiti applicativi del BIM negli ultimi 6 mesi sono notevolmente aumentati per diverse motivazioni. Sono intervenute variazioni dal punto di vista normativo (D.M. 2 agosto 2021, n. 312, rubricato “Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560”), vengono riconosciute premialità per l’applicazione di procedure BIM nelle progettazioni ed esecuzioni degli appalti pubblici, sono formulate richieste specifiche nei bandi PNRR, sono, infine, notevolmente migliorate le procedure applicative al settore del Cultural Heritage, in cui sono presenti elementi di innovazione digitale e industriale, che producono azioni compatibili con la tutela e la sostenibilità ambientale.Dal punto di vista normativo le introduzioni più rilevanti sono riferite alla ricerca di soluzioni metodologiche connesse ad alcuni concetti chiave, richiamati nell’art. 7 bis del D.M. 2 agosto 2021, n. 312, come: “modelli informativi”; “punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici”; “mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi”; “strumenti innovativi di realtà aumentata”.

Le premialità si riferiscono alla proposta di utilizzare metodologia BIM nelle offerte migliorative legate alla presentazione di progetti sottoposti a finanziamento pubblico che nelle gare d’appalto.

Le procedure applicate al Cultural Heritage (HBIM) presentano gli aspetti più innovativi, perché l’interoperabilità diventa una modalità fondamentale per far dialogare tra loro i modelli generati per specifici ambiti applicativi con modelli riferiti ad altre discipline o applicazioni. Tra questi va segnalato il notevole avanzamento dello stato dell’arte connesso all’utilizzo del VPL (Visual Programming Language) che permette di mantenere le caratteristiche sintattiche e morfologiche di un organismo architettonico storico anche quando le sue parti o componenti devono essere “informate” e “parametrizzate”.

Proprio in questo scenario, di trasformazione e sviluppo delle metodologie, degli strumenti e delle best practiceoperative in ambito BIM e HBIM, abbiamo voluto fotografare l’istante e chiedere alla comunità scientifica un momento di riflessione, da condividere, per comprendere pienamente dove siamo, in che direzione stiamo andando e dove potremmo andare oltre. Nasce così la calldi Dn numero 9, che ha invitato a focalizzare l’attenzione sul rapporto fra pensiero originale e pensiero artificiale, fra l’opera diretta “manuale” e quella indiretta degli automatismi digitali. Una riflessione sostanziale e necessaria ad affrontare le sfide e gli obiettivi che l’odierna Europa ci propone, così da procedere verso la continua innovazione digitale e industriale, nel rispetto della piena compatibilità e tutela ambientale.

L’ambito dell’Information Modeling dedicato al Cultural Heritage appare il campo adatto per indagare e sviscerare questi temi, come mostrano i contributi presenti in questo numero della rivista, che propongono soluzioni innovative per il settore del HBIM e suggeriscono obiettivi di riferimento verso i quali si dovrebbe indirizzare future risorse sperimentali e operative.

Crescente è la consapevolezza dell’importanza dell’integrazione dell’informazione e come la complessità e l’articolazione di essa, sul piano ontologico e semantico, sia proporzionalmente problematica e critica con l’aumentare della stratificazione storica che interessa l’edificio descritto(Sonia Mollica).

L’integrazione delle qualità informative dell’edificio ha inoltre carattere multidimensionale e allo stesso tempo complementare. Ad esempio, sono di fondamentale importanza le attività sperimentali per la definizione di nuove metodologie di “arricchimento della informazione”, utili a documentare le problematiche strutturali, quali fessurazioni e dissesti, e fornire una lettura sincronica e diacronica rispetto alla progressione storica dei fenomeni – esogeni ed endogeni – intervenuti sull’edificio (Simone Balin, Giuliana Cardani, Fausta Fiorillo).

Perfezionare l’informazione ha però l’oneroso impegno di gestire e organizzare enormi quantità di dati, la cui gestione richiede sia in fase di rilievo, sia di normalizzazione, sia ancora di rappresentazione, una rigorosa organizzazione procedurale e metodologica, che si avvalga di ausili digitali dal carattere semiautomatico e automatico. In questo ambito di indagine procedono con successo le ricerche che sfruttano le più recenti e “snelle” tecnologie di acquisizione e preelaborazione che operano direttamente sul campo (Sandro Parrinello, Silvia La Placa); così come le esperienze che strutturano metodologicamente e collaudano le procedure di machine learningper la classificazione delle superfici rilevate e la loro annotazione in ambiente HBIM (Massimiliano Lo Turco, Andrea Tomalini).

Alla mole dei dati di rilievo, oggi speditamente acquisibile su un edificio, va sempre integrata - ove presente – la documentazione analogica e digitale pregressa. Sono perciò meritevoli di particolare attenzione quelle attività di ricerca che normalizzano e rendono organicamente fruibili, a chi opera nella gestione dell’edificio, le eterogene informazioni e le loro relative rappresentazioni integrate.(F. Bianconi, M. Filippucci, A. Parisi, S. Battaglini).

Di particolare strategica attualità, infine, sono le ricerche che propongono livelli di classificazione delle qualità dell’edificio rilevato, come quelle finalizzate a definire un Level of Sustainability: indice volto a descrivere un livello di sostenibilità ambientale e indirizzare il progetto di restauro e di riqualificazione energetica. Un panorama di casi studio, dunque, particolarmente vario, ricco e maturo, sul quale certamente fondare la prossima innovazione.

Tommaso Empler, Graziano Mario Valenti