Editoriale Vol. 07

“Graphic excellence is nearly always multivariate”

(Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, 1983)

Il settimo numero della rivista raccoglie una selezione ragionata dei contributi pervenuti in risposta alla call intitolata “Le innumerevoli possibilità di rappresentazione del dato”.

Ne è derivata una collezione di ricerche ed esperienze molto variegata, seppur riconducibile a due interessanti macrotemi riferibili alle molteplici forme di elaborazione grafica: l’infografica dei modelli digitali e lo sviluppo di modelli informativi.

In alcuni saggi si descrivono in modo dettagliato le potenzialità espressive di nuovi strumenti di rappresentazione infografica utili per una rappresentazione sintetica, anche di tipo statistico, per governare nuovi processi di conoscenza. Una conoscenza sempre più specialistica e specializzata descritta in molti contributi che si interrogano sulla risoluzione di sfide sempre più complesse, nella organizzazione di attributi di tipo eterogeneo e di natura non soltanto quantitativa, ampliando nei fatti le frontiere della disciplina del Disegno, come testimoniato anche dal successo di un importante evento interdisciplinare sul tema delle “gràfiche” svoltosi ad Alghero nel luglio 2019, in relazione alle diverse declinazioni ed aggettivazioni di ciò che afferisce alla sfera della -grafìa, ovvero della descrizione, dello studio, della scrittura, del disegno. Una conoscenza aperta, interdisciplinare, come testimoniato dalle diverse anime che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo numero della rivista.

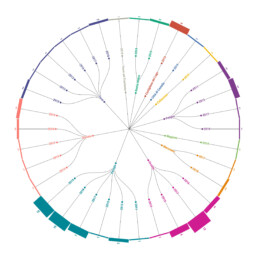

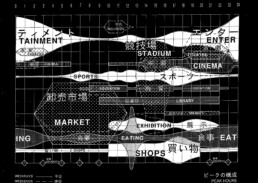

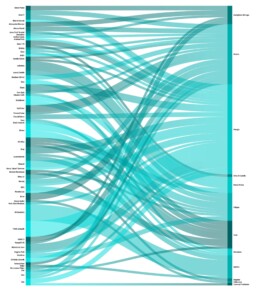

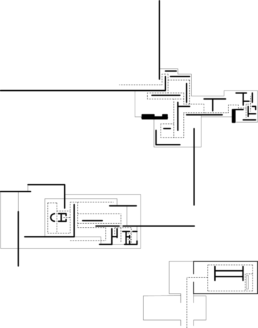

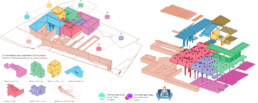

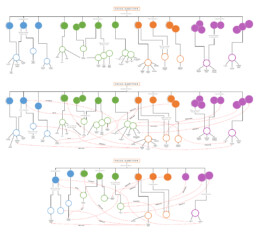

A questo prima tematica, relativa ai metodi ed esempi di rappresentazione del dato, si riferiscono più puntualmente alcuni contributi: il saggio di Fabio Colonnese analizza criticamente il ruolo del disegno di architettura nelle comunicazioni dello studio OMA, denotando una graduale migrazione verso l’uso dei diagrammi e rappresentazione visive schematiche quantitative prodotte da un sistematico incrocio di dati statistici, piante semplificate e schemi volumetrici integrati da testi, simboli e patterns, allo scopo di illustrare e spiegare il processo e la forma del progetto e le soluzioni funzionali. Sempre in merito di rappresentazione del progetto di architettura, il contributo di Michela Barosio e Rossella Gugliotta è teso a indagare il rapporto tra tipo e diagramma, spesso considerati quali mere semplificazioni della realtà analizzando le modalità con cui il diagramma si pone sempre con maggior forza quale strumento di concezione e di esplicitazione del processo progettuale. Le riflessioni del gruppo di lavoro di Elena Gigliarelli appaiono di natura interdisciplinare, ove si evidenza la necessità di una sinergia tra ambiti di conoscenza diversi sottesa all’uso di un linguaggio di condivisione della conoscenza, mediante l’uso di mappe cognitive e codici grafici per la sintesi dei concetti. I contributi di Enrico Cicalò e Valeria Menchetelli e di Maurizio Marco Bocconcino e Mariapaola Vozzola presentano un approccio più teorico. Il primo analizza criticamente le potenzialità della Data Visualization nell’epoca dei Big Data, evidenziando come la grande disponibilità di open data e open tools rafforzi la necessità di un approccio scientifico designer-based; il secondo riflette sulla classificazione dei metodi di trattamento dei dati che aiutano a selezionare le modalità più efficaci di rappresentazione verificando le applicazioni, anche di carattere scientifico, che consentono di ottenere diverse tipologie di visualizzazione. Tale analisi è condotta commentando criticamente esempi di rappresentazione grafica che danno “informazione” a partire da ciò che è “dato”.

I contributi che trattano più specificatamente lo sviluppo di modelli informativi si concentrano sul tema della Data visualization quale strumento di rappresentazione di sistemi complessi di dati, a cui si associano attività di Data Collection, illustrati attraverso approcci originali e innovativi.

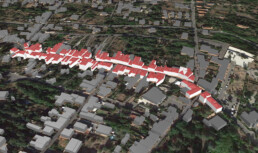

Nel contributo di Giulia Pettoello si indagano le diverse modalità attraverso le quali poter documentare e comunicare un bene architettonico. Anna Dell’Amico propone l’utilizzo di protocolli standard per la gestione di modelli condivisi, attraverso l’uso di un linguaggio comune che renda agevole lo scambio delle informazioni. Seppur riferito alla scala urbana, la ricerca di Cettina Santagati e Federico Mario La Russa indaga su modelli responsivi che incrementino la quantità e la qualità dei dati riferibili a modelli di City Information Modeling.

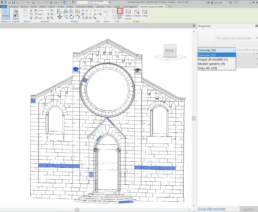

Gli altri saggi forniscono lo spunto per riflettere sul ruolo dell’Heritage BIM cercando di comprendere, analizzandole, le difficoltà, i limiti e le potenzialità che il sistema può offrire nell’ambito della conservazione e della documentazione. In particolare, Carlo Battini e Rita Vecchiatini riflettono criticamente sulla possibilità di collezionare informazioni eterogenee come rilievi e modelli tridimensionali, fonti documentarie, cartografiche e iconografiche, informazioni testuali, di natura sia puntuale sia areale, aggregabili in un unico database, per la programmazione di interventi di conservazione e il relativo calcolo dei costi, senza trascurare la possibilità di estrazione di dati utili alla manutenzione ordinaria e in generale alla gestione dell’edificio. Il saggio di Simona Scandurra intende esaminare un possibile approccio alla documentazione del patrimonio architettonico nell’ambito dell’HBIM, con particolare riferimento alla memorizzazione e alla gestione dei dati relativi alle decorazioni parietali caratterizzanti le superfici murarie di alcuni manufatti storici. Infine, il contributo di Elisabetta Caterina Giovannini e Andrea Tomalini riflette sul connubio tra la modellazione tridimensionale e la modellazione delle informazioni, attraverso flussi di lavoro che includono approcci di programmazione con sistemi nodali e algoritmi di machine learning per la generazione di nuove componenti: partendo dai dati di acquisizione di un rilievo e il successivo data processing, si propongono soluzioni innovative per la classificazione e la creazione semiautomatica di elementi di degrado.

Dunque contributi eterogenei nelle loro esperienze applicative, seppure riconducibili ad analoghe finalità, tese a individuare modelli di rappresentazione delle informazioni utili per operare letture comparate.

La rappresentazione, mediante lo sviluppo di modelli digitali e strutture di gestione dei dati, intende favorire interpretazioni più intuitive al fine di ampliare esponenzialmente le possibilità di porre in relazione insiemi di dati complessi. Ad una possibilità di associare dati eterogenei e sviluppare confronti ne conseguirà un arricchimento culturale non solo in termini di capacità tecniche e operative. La rappresentazione esprime il valore umano dell’interpretazione del segno, pertanto qualificare modelli e sistemi informativi attraverso segni e simboli implica umanizzare un sistema informativo a vantaggio di una più naturale e sensibile relazione con una nuova complessità digitale.

Sandro Parrinello, Massimiliano Lo Turco

Dall’edificio ai media: visualizzare informazioni in OMA

ABSTRACT

Il ruolo del disegno di architettura nella comunicazione di OMA è stato gradualmente riorientato e oscurato dal diagramma, rappresentazione visive schematica quantitativa prodotta da un sistematico incrocio di dati statistici, piante semplificate e schemi volumetrici con con testi, simboli e patterns, allo scopo di illustrare e spiegare il programma, il processo e la forma del progetto e le soluzioni funzionali.

Fabio Colonnese

Sapienza Università di Roma

Informazioni accessibili. La visualizzazione dati nell’epoca dei big data, degli open data e degli open tools

ABSTRACT

Questo articolo discute le potenzialità della data visualization nell’epoca dei Big Data, evidenziando come la grande disponibilità di open data e open tools rafforza la necessità di un approccio scientifico designer-based capace di andare oltre l’attuale affermazione dei contenuti user-generated.

1) Enrico Cicalò, 2) Valeria Menchetelli

1) Università di Sassari, 2) Università di Perugia

Dal tipo al diagramma: la rappresentazione del dato come strumento euristico per il progetto di architettura

ABSTRACT

Per il progetto di architettura, la rappresentazione è sempre più uno strumento fondamentale del processo di concezione. L’intervento tende ad indagare il rapporto tra tipo e diagramma, spesso ambedue considerati mere semplificazioni della realtà, analizzando come, nel progetto di architettura contemporaneo, il diagramma si ponga sempre più come strumento di concezione e di esplicitazione del processo progettuale.

Michela Barosio, Rossella Gugliotta

Politecnico di Torino I DAD

Infografica e visualizzazione grafica: nuovi modi per la rappresentazione dei dati

ABSTRACT

Visualizzazione, infografica, grafica informativa, eccetera. Ciascun libro o riferimento sulla comunicazione visiva usa questi termini con accezioni diverse. Il termine visualizzazione o rappresentazione sembra essere il termine ombrello: qualsiasi tipo di elaborato visivo dell’informazione destinato a consentire comunicazione, analisi, scoperta, esplorazione, scopi artistici. Esistono sempre più applicazioni di carattere scientifico che sono particolari tipi di visualizzazioni, personalizzabili in funzione dei bisogni di ciascun osservatore. Alcune sono concepite per trasmettere narrazioni sulla base di diversi insiemi di informazioni (infografiche), altre sono concepite per consentire principalmente l’esplorazione (visualizzazioni di dati per quadri di approfondimento successivi). Molti autori hanno classificato metodi di trattamento dei dati che aiutano a scegliere anche i modi migliori per rappresentarli e non mancano infine, e continuano ad aumentare per numerosità, progetti on line specificamente dedicati all’elaborazione dei dati per generare informazione: tableau.com, datawrapper.de, flourish.studio, rawgraphs.io, plotdb.com, per citarne alcuni. Come creare, condividere e consultare dati è il tema del contributo proposto, indagato attraverso esempi di rappresentazione grafica che danno “informazione” a partire da ciò che è “dato”.

Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola,

Politecnico di Torino, DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica

H-BIM: flussi informativi e processi di digitalizzazione del dato

ABSTRACT

Il contributo presenta alcune esperienze di ricerca metodologica condotte dal gruppo di ricerca del laboratorio DAda-LAB, dell’Università di Pavia, sulla possibilità di utilizzo di protocolli standard come l’IFC e di modelli condivisi, attraverso l’uso di un linguaggio comune per l’agevolazione dello scambio di informazioni.

Anna Dell’Amico

DICAr-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli studi di Pavia

La rappresentazione della conoscenza utilizzando le mappe cognitive per favorire la ricerca collaborativa

ABSTRACT

La ricerca sempre più si avvale di contributi multidisciplinari per raggiungere obiettivi validi e condivisi. La sinergia tra ambiti di conoscenza diversi è tanto maggiore quanto più chiaro è il linguaggio di condivisione. Le mappe cognitive, strumento appartenente alla sfera delle scienze cognitive, propongono un linguaggio per la condivisione della conoscenza avvalendosi di codici grafici per la sintesi dei concetti. Quest’articolo propone una revisione della “grammatica” generalmente utilizzata per la modellazione delle mappe cognitive, puntando verso una rappresentazione della conoscenza capace di rendere maggiormente accessibile le informazioni prodotte. Il prototipo di mappa è stato poi applicato per la condivisione dei contenuti nell’ambito del progetto PRIN TECH-START, nel quale si è svolto un seminario che ha coinvolto esperti di conservazione, rappresentazione dell’architettura, rappresentazione della conoscenza, fisica tecnica, computer science, IoT, valutazione ed estimo, tecnologia dell’architettura. I diversi settori disciplinari sono stati chiamati ad esprimersi sulle barriere all’impiego di nuove tecnologie abilitanti e di smart environment come supporto all’evoluzione dei processi per la gestione, conservazione, documentazione, controllo predittivo, diagnostica non distruttiva e miglioramento energetico degli edifici storici. L’impiego congiunto di questi strumenti produce infatti dati eterogenei complessi che richiedono un approccio interdisciplinare, nel quale sono coinvolti attori anche molto diversi fra loro con la comune necessità di condividere il proprio sapere.

1) Elena Gigliarelli, Filippo Calcerano, Michele Calvano, Stefano Cursi, Leo Lorenzi, Letizia Martinelli,

2) Maurizio Sibilla

1) Institute of Heritage Science, National Research Council of Italy, 2) School of the built environment, Oxford Brookes University

Dagli OpenData ai modelli di città: un approccio Anti-Fragile per il City Information Modeling

ABSTRACT

La ricerca indaga l’applicazione del concetto di Antifragilità nel City Information Modeling (CIM). In accordo col concetto di Digital Twin, si propone un modello CIM che aumenti la quantità e la qualità dei dati utilizzando i contributi dei mappers volontari prima e durante scenari di crisi.

Federico Mario La Russa & Cettina Santagati

Università degli Studi di Catania - DICAR

Riflessioni sull’utilizzo dell’HBIM a partire da una sperimentazione sul campo

ABSTRACT

Negli ultimi anni, molti lavori di ricerca hanno dimostrato le potenzialità dell’applicazione di sistemi BIM anche nel campo della conservazione degli edifici storici, promuovendo la nascita di una nuova metodologia: l’Historical o Heritage Building Information Modeling. L’HBIM, partendo dal rilievo come base della conoscenza dell’edificio, ha il vantaggio di permettere l’archiviazione di numerose informazioni in un unico modello, l’integrazione di rilievi tridimensionali molto accurati, la programmazione di interventi di conservazione e il calcolo dei relativi costi, l’estrapolazione di dati utili alla manutenzione ordinaria e in generale alla gestione dell’edificio.

Informazioni eterogenee come rilievi e modelli tridimensionali, fonti documentarie, cartografiche e iconografiche, informazioni testuali, di natura sia puntuale sia areale, possono confluire in un unico database, favorendone la condivisione e la gestione a più livelli da parte di molteplici operatori.

La sperimentazione proposta fornisce lo spunto per riflettere sul ruolo dell’HBIM e per cercare di comprendere, analizzandole, le difficoltà, i limiti e le potenzialità che il sistema può offrire nell’ambito della conservazione. Partendo dal caso del BIM realizzato per la pregiata facciata della Abbazia di San Matteo a Genova, verranno analizzati alcuni aspetti fondamentali nella gestione del patrimonio edilizio storico, anche alla luce della letteratura scientifica riferita all’utilizzo dell’HBIM.

1) Carlo Battini, 2) Rita Vecchiattini

1) DICCA - Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering, Università degli Studi di Genova

2) dAD - Department of Architecture and Design, Università degli Studi di Genova

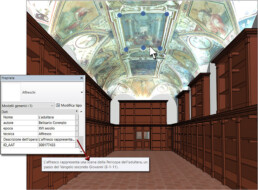

La documentazione delle superfici affrescate in modelli HBIM

ABSTRACT

Il presente contributo intende esaminare un possibile approccio alla documentazione e trasmissione – in sistemi di tipo HBIM, dei dati grafici e testuali relativi alle decorazioni parietali che spesso caratterizzano le superfici murarie dei manufatti storici. Lo studio è stato condotto sull’antico monastero Benedettino dei Santi Severino e Sossio in Napoli.

Simona Scandurra

Politecnico di Milano