Indice Volume 16

INDICE

EDITORIALE

C. M. Bolognesi, T. Empler

OLTRE IL TRATTO: TRA APPRENDIMENTO STILISTICO E GENERAZIONE CONTROLLATA CON STABLE DIFFUSION

F. Bianconi, M. Filippucci, A. Migliosi, C. Mommi

PANORAMI SFERICI PER L’IMPLEMENTAZIONE VISUALE DI MODELLI BIM IN AMBITO MUSEALE

M. Calvano, G. M. Valenti, A. Moretti, T. Talin

WORKFLOW AI/H-BIM PER LA DIGITALIZZAZIONE E L’ANALISI DEL DANNO STRUTTURALE

A. Lo Pilato, S. Scandurra, F. Itri, L. S. Pappalardo, D. Palomba, A.di Luggo

LA DIGITALIZZAZIONE DELLE TELE DELLA COLLEZIONE BARBERINI: NORMATIVA, PROTOCOLLI E PARAMETRI QUALITATIVI

A. Meschini, J. Romor, M. Salvatore

Editoriale Vol. 16

Intelligenza artificiale e digitalizzazione del patrimonio: nuove frontiere per la ricerca architettonica e museale

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca sui Beni Culturali e sull’architettura ha vissuto una trasformazione radicale, sospinta dall’integrazione progressiva tra strumenti avanzati di modellazione digitale e intelligenza artificiale. I contributi raccolti in questo numero della rivista intendono esplorare alcune delle linee già tratteggiate da tale trasformazione, mostrando come l’adozione di approcci avanzati ed integrati stia ridefinendo i metodi della rappresentazione, dell’analisi e della gestione del patrimonio culturale.

Un primo filone riguarda le applicazioni relative alla rappresentazione architettonica; l’impiego di modelli generativi basati su tecniche diffusion-based, come Stable Diffusion, consente oggi di sperimentare la trasposizione stilistica come processo di apprendimento critico. Attraverso procedure di fine-tuning realizzate con DreamBooth e orchestrate tramite pipeline nodali in ComfyUI, controllate da strumenti quali ControlNet, è possibile trasmettere a modelli di IA i codici grafici di rappresentanti del panorama architettonico quali Paolo Portoghesi, Ludwig Mies van der Rohe e Le Corbusier. I risultati generati, coerenti ma non imitativi, mostrano come l’IA possa agire quando ben governata non solo come strumento esecutivo, ma come agente critico capace di portare alla luce strutture latenti dello stile architettonico, aprendo la strada a nuove forme di rappresentazione.

Un secondo filone di ricerca emerso negli articoli qui riportati riguarda l’evoluzione significativa delle tecniche di visualizzazione immersiva e di documentazione spaziale. Un primo caso riguarda l’integrazione di panorami sferici all’interno di modelli di Building Information Modeling (BIM) che consente una fruizione più efficace degli spazi museali; accanto a questo l’uso di pipeline di Structure from Motion (SfM) come GLOMAP, potenziate da approcci di IA quali Neural Radiance Fields (NeRF) e 3D Gaussian Splatting, permette la ricostruzione di scene tridimensionali anche da video monoculari o a 360° a bassa risoluzione, migliorando l’efficienza e la qualità dei modelli per finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio.

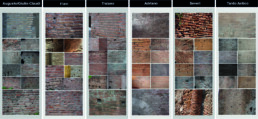

Un ulteriore ambito di sperimentazione riguarda la costruzione di dataset specificamente concepiti per la classificazione delle tecniche costruttive storiche, con l’obiettivo di addestrare modelli di Intelligenza Artificiale dedicati. In questo contesto si colloca la raccolta sistematica di immagini di paramenti murari in Opus Testaceum, finalizzata non solo all’addestramento di modelli di classificazione supervisionata, ma anche a promuovere un dialogo strutturato e interdisciplinare tra archeologi e informatici.

Tale approccio mira a sviluppare modelli in grado di riconoscere le tecniche costruttive anche su edifici non presenti nel dataset di addestramento, rafforzandone così la capacità di generalizzazione. Al tempo stesso, la creazione di dataset open access rappresenta un contributo concreto a disposizione della comunità scientifica, favorendo ulteriori ricerche e applicazioni.

In ambito conservativo, emergono sperimentazioni che combinano modelli di Heritage Building Information Modeling (H-BIM) e reti neurali convoluzionali per l’analisi del danno strutturale; i casi utilizzati come applicazione sono le chiese storiche, come la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce a Napoli. L’integrazione di informazioni fessurative all’interno di modelli semantici consente di superare la mera descrizione geometrica, orientando verso valutazioni semi-automatiche del rischio e aprendo scenari per sistemi informativi interoperabili nella gestione preventiva del patrimonio culturale.

Infine, il tema della digitalizzazione delle collezioni museali viene affrontato nel quadro del progetto MUSE – MUseum management, enhancement and accessibility: a Sustainable digital Ecosystem of interactive digital collections, con una sperimentazione condotta presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. Qui, la costruzione di gemelli digitali è intesa come processo critico di copia, fondato su principi di neutralità dei dati e trasparenza dei processi, in conformità con il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND). L’obiettivo è definire parametri di affidabilità per le repliche digitali e promuovere un ecosistema sostenibile e interattivo di collezioni digitali.

Nel loro insieme, questi contributi testimoniano un cambiamento di paradigma: l’intelligenza artificiale e i metodi digitali non sono più semplici strumenti ausiliari, ma componenti attive e generative dei processi di conoscenza, rappresentazione e gestione del patrimonio che presuppongono una preparazione da parte degli utenti critica e consapevole. L’ibridazione tra saperi umanistici e tecnologie computazionali apre perciò scenari inediti, invitando a ripensare e a rilanciare criticamente ruoli, linguaggi e responsabilità della ricerca contemporanea.

Cecilia Maria Bolognesi (Politecnico di Milano)

Tommaso Empler (Sapienza Università di Roma)

La digitalizzazione delle tele della collezione Barberini: normativa, protocolli e parametri qualitativi

ABSTRACT

Il contributo presenta una sperimentazione, in corso, finalizzata alla definizione di un protocollo per la digitalizzazione delle tele delle collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. La sperimentazione è stata sviluppata nell’ambito del progetto MUSE – MUseum management, enhancement and accessibility: a Sustainable digital Ecosystem of interactive digital collections, orientato alla definizione e alla validazione di un protocollo metodologico e procedurale, per la realizzazione prototipale di un ecosistema interattivo di modelli digitali delle collezioni e del museo. In questo contesto, il tema della digitalizzazione è stato affrontato in relazione ai significati associati all’idea di gemello digitale, con particolare attenzione al ruolo che assume la copia digitale all’interno dei processi di costruzione del gemello stesso. La ricerca ha posto l’accento sui parametri qualitativi e sugli attributi della copia digitale, intesi come indicatori di affidabilità, in riferimento al quadro normativo delineato dal Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) e dalle relative Linee guida. La sperimentazione ha riguardato un campione delle tele, sul quale sono state testate metodologie di acquisizione fotogrammetrica e fotografica in alta definizione, a risoluzione controllata, finalizzate alla definizione di copie digitali fondate su principi di neutralità dei dati e trasparenza dei processi.

Alessandra Meschini, Jessica Romor, Marta Salvatore

Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’architettura, Sapienza Università di Roma

Workflow AI/H-BIM per la digitalizzazione e l’analisi del danno strutturale

ABSTRACT

Il contributo presenta una sperimentazione in corso che mira all’integrazione tra H-BIM e Intelligenza Artificiale per la digitalizzazione e l’analisi del danno strutturale nelle chiese in muratura, a supporto delle attività di conservazione e gestione del patrimonio culturale. L’approccio proposto prevede la modellazione semantica dell’edificio attraverso la scomposizione in Macro-Elementi, in coerenza con le metodologie tradizionali di valutazione del danno sismico. Il caso studio oggetto dell’indagine è la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce, situata nel cuore del quartiere storico di Forcella a Napoli. Il modello H-BIM, costruito a partire da rilievi reality-based secondo logiche Scan-to-BIM, viene arricchito da informazioni relative al quadro fessurativo, mappate semi-automaticamente tramite reti neurali convoluzionali. Tale integrazione consente di superare approcci puramente descrittivi, orientando il processo verso una valutazione semi-automatica dell’indice di danno e contribuendo allo sviluppo di sistemi informativi interoperabili per la gestione preventiva del patrimonio.

Arianna Lo Pilato, Simona Scandurra, Federica Itri, Laura Simona Pappalardo, Daniela Palomba, Antonella di Luggo

DiARC, Università degli Studi di Napoli Federico II

Struttura e metodologia per la costruzione di un Dataset di immagini di murature laterizie di Epoca Romana

ABSTRACT

Il contributo presenta la costruzione di un dataset di immagini di paramenti murari in Opus Testaceum, strutturato per addestrare modelli di classificazione supervisionata. Sono stati selezionati 24 edifici rappresentativi, distribuiti nelle 14 Regioni della Roma Augustea e riferiti a sei principali epoche costruttive tra il I e il IV secolo d.C. La raccolta fotografica, ha prodotto circa 2400 immagini, variate per luce ed angolazione, al fine di rappresentare la diversità morfologica e materica dei paramenti. Il dataset è pensato per valutare la capacità di generalizzare la classificazione anche su edifici non noti e per essere reso disponibile in open access a beneficio della comunità scientifica. Il progetto mira inoltre a formalizzare un dialogo tra discipline umanistiche ed informatiche, sottolineando il ruolo attivo di Archeologi ed Architetti nella definizione di strumenti digitali innovativi per l’analisi, la conoscenza e l’interpretazione dei Beni Culturali.

Martina Empler

Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Sapienza Università di Roma

Panorami sferici per l’implementazione visuale di modelli BIM in ambito museale

ABSTRACT

Il contributo descrive una metodologia per l’integrazione di panorami sferici in modelli BIM, con l’obiettivo di migliorare la visualizzazione e la fruizione degli spazi museali. La procedura si basa su rilievi topografici, processi Structure from Motion e algoritmi di allineamento digitalizzati.

Michele Calvano, Graziano Mario Valenti, Arianna Moretti, Talin Talin

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura. Sapienza Università di Roma

Verso una modellazione 3D efficiente degli spazi culturali utilizzando l'intelligenza artificiale: dall'acquisizione video rapida e a bassa risoluzione a ricostruzioni ad alte prestazioni

ABSTRACT

Questa ricerca analizza l’uso di video monoculari e a 360° a bassa risoluzione per la ricostruzione 3D nel contesto della documentazione del patrimonio culturale. La metodologia proposta si basa su GLOMAP, un algoritmo di SfM, impiegato per generare nuvole di punti a partire da dati video acquisiti con dispositivi di livello consumer. Per migliorare la qualità visiva e ovviare alle limitazioni dovute alla bassa risoluzione e alla mancanza di informazioni di profondità, si propone una metodologia che integra tecniche di intelligenza artificiale, in particolare NeRF e 3D Gaussian Splatting. Questi approcci consentono di migliorare la qualità delle texture e ridurre le imprecisioni nei risultati di rendering, anche in condizioni complesse come quelle riscontrate nei casi studio analizzati. La pipeline è stata testata su casi studio in Alto Adige, tra cui la documentazione di elementi architettonici, il rilievo rapido di mostre temporanee e la creazione di ambienti immersivi per videogiochi educativi. I risultati dimostrano che, pur non raggiungendo la precisione metrica dei metodi di rilievo convenzionali, la soluzione proposta offre un’alternativa rapida, economica e visivamente convincente, particolarmente adatta alla divulgazione e alle applicazioni interattive. Le criticità emerse, legate alla precisione geometrica e ai requisiti computazionali, aprono nuove prospettive di ricerca sull’integrazione più efficiente delle tecniche AI con quelle SfM consentendo una

Francesca Condorelli

Libera Università di Bolzano

Oltre il tratto: tra apprendimento stilistico e generazione controllata con Stable Diffusion

ABSTRACT

L’articolo propone una sperimentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa per la trasposizione stilistica nel disegno architettonico, indagando le potenzialità dei modelli diffusion-based nell’apprendimento di linguaggi grafici autoriali. Attraverso un protocollo basato sul finetuning di Stable Diffusion 1.5 mediante DreamBooth, sono stati addestrati tre modelli distinti su dataset visivi dedicati a Paolo Portoghesi, Ludwig Mies van der Rohe e Le Corbusier. I disegni selezionati hanno consentito di trasmettere al modello un codice stilistico puro, basato su tratti, sintassi compositiva e geometria grafica. La generazione controllata è stata effettuata tramite pipeline nodale in ComfyUI, con l’integrazione di ControlNet per la gestione strutturale. L’analisi qualitativa degli output ha evidenziato comportamenti generativi coerenti ma non imitativi: amplificazione decorativa per Portoghesi, rarefazione geometrica per Mies, variazione plastico-cromatica per Le Corbusier. I risultati dimostrano come l’AI possa operare non solo come strumento esecutivo, ma come agente critico e interpretativo capace di restituire strutture latenti dello stile architettonico. La ricerca apre prospettive metodologiche e applicative per la costruzione di repertori digitali, strumenti didattici e forme inedite di rappresentazione computazionale.

Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Andrea Migliosi, Chiara Mommi

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Perugia

Indice Volume 15

INDICE

Editoriale

M. Lo Turco, A. Luigini

Una nuova interfaccia per l’esperienza culturale museale: gamification e siti web

J. Bono

HBIM e Visual Programming: la gestione dei dati per la conservazione del patrimonio storico

M. Cozzali, F. Bianconi, M. Filippucci

Paesaggi digitali e modelli multiscalari per la riscoperta del sistema fortificato veronese

F. Galasso

Tra i solchi della Puglia. Un’avventura pittoresca attraverso le incisioni del Grand Tour

P. Micelli

Tecnologie Digitali per l’Educazione al Patrimonio Culturale: un applied game per la valorizzazione del Battistero di Bressanone

G. Nicastro

Ricostruzione dell’area della necropoli relativa alla tomba del triclinio e progettazione di un virtual tour

S. Ridolfi

ARound Murgia: approcci di disseminazione transmediale per il Parco Nazionale dell’alta Murgia

A. Caldarone

Editorial Vol. 15

Digitisation in the cultural heritage sector has caused a deep transformation in the way the public interacts with museums, archaeological sites and cultural institutions (Champion 2016; Luigini & Panciroli, 2018; Challenor & Ma, 2019, Lo Turco et al 2019). Whereas in the past, the enjoyment of cultural heritage was often reserved for specialists and scholars, today we are witnessing a radical change: narratives created around cultural heritage are increasingly accessible, engaging and able to attract a heterogeneous audience, consisting not only of experts, but also of visitors of different ages and backgrounds.

Digital technologies play a fundamental role in this process of cultural democratisation, enhancing the possibilities of valorisation and fruition as, in addition to traditional mediation tools such as exhibitions and guided tours, the integration of innovative technologies has allowed the introduction of new forms of narration and interaction, capable of enriching the visitor experience, making it more immersive and personalised.

In this regard, the applied games can be considered a particularly promising field (Mortara et.al., 2013; Ioannides et al., 2017; Luigini, 2019b; Luigini et.al., 2019), differing from purely recreational games in their educational and training objective. These digital tools have the ability to deeply engage users, bringing them closer to sometimes complex cultural content through playful dynamics that stimulate curiosity, creativity and learning. Applied games do not merely convey information, but foster active interaction and critical reflection, creating new opportunities for communication between visitors and cultural heritage.

The function of applied games, increasingly used in formal and informal educational contexts, is evolving rapidly in the museum context. More and more cultural institutions are experimenting with the use of digital games as part of their engagement and audience development strategies. In many cases, museums do not simply enjoy games designed by third parties, but become themselves producers and promoters of video games and interactive applications that enrich their collections and exhibitions. The use of games, in fact, not only broadens the museum’s appeal to a younger and technologically competent public, but can also offer new perspectives on the interpretation of the works and artefacts on display (cf. the Italian examples of MANN, the National Archaeological Museum of Naples, with Father and Sons (2017), Palazzo Pitti with The Medici Game. Murder at Pitti Palace (2020)).

In parallel, phygital (physical + digital) gaming experiences are emerging, where physical and digital elements combine to create innovative play environments (Lo Turco, 2019). In museums and educational laboratories, these games allow users to interact with real objects through digital technologies, making the experience both tactile and digital. This type of interaction represents an avant-garde frontier in cultural fruition, suitable for an intergenerational audience, from children to adults, and capable of engaging even those people unfamiliar with traditional video games.

The contributions presented in this issue present some possible applications of emerging technologies and methodologies in the field of heritage valorisation and fruition through applied games.

Jacopo Bono’s contribution entitled A New Interface for the Museum Cultural Experience: Gamification and Websites focuses on the integration of gamification techniques within museum websites as a tool to enhance user experience and interaction. The article emphasises the shift from collection-centred to visitor-centred (user-centric) museums. Through a case study on the Pinacoteca Albertina, the design of an alternative web interface using WordPress plugins to implement game mechanics and interactive content is illustrated. The aim is to increase user engagement, foster loyalty and transform the website into an educational and community platform. The use of drag-and-drop interactive activities to explore novel architectural designs demonstrates how gamification can make complex cultural content accessible and understandable.

Matilde Cozzali’, Fabio Bianconi and Marco Filippucci’s contribution HBIM and Visual Programming: data management for historic heritage preservation explores the application of Historic Building Information Modeling (HBIM) enhanced by visual programming for the management of historic heritage preservation data. The article highlights how HBIM enables the integration of heterogeneous data into parametric digital models, transforming them into interactive knowledge platforms. Through a case study on the Library of the National Gallery of Umbria a three-step methodology is presented: interpretation, sharing and representation of data, using visual programming tools such as Dynamo for the automation of information extraction, organisation and visualisation. The objective is to enhance the information potential of the BIM model for maintenance, restoration and sustainable heritage management.

Digital Landscapes and multi-scalar representations to rediscover the fortified system of Verona by Francesca Galasso presents the use of multiscalar digital representation methods for the enhancement of Verona’s fortified system. The Verona Città Murata research project is based on the acquisition of high-resolution metric data and the subsequent processing of three-dimensional models at different levels of detail (LoD) to combine technical precision and cultural narrative. The low-poly mesh modelling technique leads to simplified models that prove to be an effective narrative and management tool for dissemination and to guide future documentation campaigns. The integration of data into a single three-dimensional platform offers a unified view of the fortified system, opening up new perspectives for widespread musealisation and the planning of sustainable conservation measures. The realisation of web-based interactive demos and virtual museums aims to make digital content accessible and to promote widespread heritage awareness.

The contribution of Pasquale Micelli In the Apulian furrows. A picturesque adventure through the engravings of the Grand Tour, the reproduction of an eighteenth-century engraving as a videogame scenario describes the design and development of a serious game set in the context of the eighteenth-century Grand Tour in Puglia, using historical engravings as inspiration for the game scenarios. The methodology involves the drafting of a Game Design Document, the analysis of existing video games and the definition of game and edutainment objectives. The game is a side-scrolling adventure in three-dimensional environments with fixed shots that reproduce the point of view of the engravings. The scenario reconstruction process includes the decomposition and analysis of the carvings, 3D modelling of the elements and the creation of a post-processing shader to replicate the material appearance of the carvings. The objective is to define a method for designing serious games that enhance the territory through a coherent visual translation from the real to the virtual.

Giuseppe Nicastro in Digital Technologies for Cultural Heritage Education: An Applied Game for the Valorisation of the Baptistery of Bressanone presents the project and a prototype of the applied game Klara and the Secret of the Baptistery for cultural heritage education, focusing on the valorisation of the frescoes of the Baptistery of San Giovanni in Bressanone. The article argues how digital technologies can support the understanding of artistic heritage by providing contextual information. The game is a narrative adventure that integrates puzzle-game elements and is divided into narrative, exploration and puzzle-solving sequences. The creation of the game settings was enabled by digitising the Baptistery through laser scanning and 3D modelling, followed by importing it into Unity© for the definition of the control system and game mechanics. The puzzles, such as the reconstruction of fragmented images and the completion of cartouches, aim to familiarise players with the iconography and symbolism of the frescoes.

Silvia Ridolfi’s paper Reconstruction of the Necropolis area related to the Triclinium Tomb and design of a Virtual Tour describes the experience of virtual reconstruction of the Triclinium Tomb and the surrounding area of the Monterozzi Necropolis for the creation of a virtual tour. The didactic-emotional approach is based on a solid analysis to translate relevant elements into three-dimensional models and information interfaces. The choice of Virtual Reality (VR) as the most suitable ICT is motivated by the transformation undergone by the context over time and the removal of the original frescoes. The reconstruction process includes the reproduction of the frescoes, modelling of the tomb and environment, and assembly in Unreal Engine©. The final phase involves the definition of the user interaction dynamics and the creation of a VR app for visors, with the aim of offering an educational and emotional immersive experience.

Finally, Adrian Caldarone’s ARound Murgia: transmedia dissemination approaches for the Alta Murgia National Park presents a project exploring transmedia dissemination approaches for the Alta Murgia National Park through cultural games. The research emphasises the evaluation of the reliability of data and the accuracy of three-dimensional representations, conceived as narrative spaces. The ARound Murgia project integrates 3D modelling of interactive scenarios, the definition of a coherent visual identity and the creation of a mockup and a graphic interface for an app and a web platform. The app, structured in three sections dedicated to the territory, the vegetation and the history of pastoralism, uses mini-games, virtual reality experiences and multimedia content to promote the enjoyment and appreciation of the Murgia heritage. The accuracy of the visualisations and the recognisability of the places are primary elements of the project.

In conclusion, the works highlight the growing importance of digital technologies as ductile tools for the enhancement of cultural heritage. From gamification for audience engagement in virtual museums to HBIM for the integrated management of conservation data, from immersive reconstruction of lost sites through VR to the creation of serious and applied games for education, the potential is vast and constantly evolving. The adopted methodologies, ranging from the rigorous analysis of historical and archaeological data to the advanced use of 3D modelling software and graphics engines such as Unreal Engine and Unity, demonstrate an interdisciplinary approach that is fundamental for dealing with the complexity of cultural heritage in the digital age. The future challenge lies in the ability to integrate these technologies and methodologies in an effective and sustainable way, while ensuring scientific accuracy and an engaging and meaningful user experience in a video game environment.

Massimiliano Lo Turco (Politecnico di Torino)

Alessandro Luigini (Libera Università di Bolzano)