Editoriale Vol. 11

Per un aggiornamento sulle ultime tecniche di sperimentazione e i nuovi traguardi raggiunti dalla ricerca in campo BIM e H-BIM, in questo numero sono raccolti articoli che possono fornire numerosi spunti di ispirazione e di approfondimento molto utili.

Il BIM è un approccio innovativo di pensare il progetto, di affrontarlo in tutti i suoi aspetti, di ottimizzare i processi operativi, di standardizzare la progettazione in un ciclo produttivo esaustivo per tutti gli attori coinvolti, dal progettista al committente. E se finora è stato pensato associato esclusivamente al “Building”, oggi trova applicazioni in settori molto diversi, dalle infrastrutture alle smart city.

Alla base dello sviluppo BIM vi è l’interoperabilità non soltanto tra gli attori coinvolti ma soprattutto tra i software utilizzati dagli stessi attori. La standardizzazione, pertanto, risulta particolarmente importante in questo processo e, a motivo di ciò, sono state istituite delle agenzie di servizi internazionali preposte alla ricerca della standardizzazione del processo BIM dall’1D al 7D sia nel settore Cultural Heritage sia nel settore ingegneristico, sia nel settore urbanistico.

In questi ultimi anni le sperimentazioni pubblicate nelle riviste internazionali, negli atti di convegni e nei siti web, sono state innumerevoli e sempre un passo avanti rispetto alle precedenti. Questa rivista, nel panorama nazionale, gioca un ruolo fondamentale nell’aggiornamento delle procedure sperimentali condotte in campo BIM e il presente numero, in particolar modo, affronta le molteplici applicazioni BIM in modo nuovo ed originale.

Si guardi, ad esempio, le sperimentazioni condotte da Valeria Croce che propone una nuova metodologia BIM in sinergia con l’Intelligenza Artificiale. La sperimentazione affronta la possibilità di automatizzare i workflow Scan-to-BIM combinando metodi di segmentazione semantica che sfruttano l’IA e gli editor di algoritmi grafici per la modellazione 3D. Gli algoritmi di ML, realizzati sfruttando l’opportuna manipolazione, esportazione ed estrazione di descrittori geometrici e visivi (feature) da dati grezzi 2D o 3D, riducono significativamente la fase di annotazione manuale, evitando scelte arbitrarie e troppo soggettive in fase interpretativa.

Nel contributo di Cursi et al. una varietà di applicazioni dell’HBIM descrivono una metodologia per l’arricchimento semantico dei modelli attraverso risorse esterne, esplicitando l’approccio documentale del sistema informativo in cui sono memorizzate le informazioni per preservare, condividere e trasmettere la conoscenza costruttiva del costruito e del patrimonio in un ambiente digitale computabile.

Empler et al. propongono una sperimentazione di VR e AR nelle terme di Revixit Aquinum dove fa da protagonista la forze comunicativa del digitale con sperimentazioni di 3D mapping.

Per la sperimentazione di una procedura di ottimizzazione per la verifica dello stato di conservazione del bene architettonico, si può consultare il contributo di Anna Sanseverino et al., dove appare chiaro che la gestione del patrimonio storico non può prescindere da un’accurata indagine sullo stato di conservazione dei materiali e da una dettagliata ricostruzione 3D. La ricostruzione morfologica e colorimetrica di strutture complesse, di elementi e di specifiche aree danneggiate in ambiente BIM è essenziale per lo sviluppo di database adatto all’archiviazione dei dati e in gradi di supportare la pianificazione di ristrutturazioni e, in generale, di qualsiasi attività di intervento sul bene oggetto di studio.

Un’altra problematica, non di poco conto, è quella affrontata da Graziano Mario Valenti e Alessandro Martinelli, legata alla rappresentazione in BIM delle serialità non regolari, molto presenti nel patrimonio architettonico storico, che è senza dubbio un tema sempre più emergente, quanto più crescono le esigenze di realizzare modelli sempre più aderenti al caso studio.

Infine, il numero si chiude con il contributo di Elena D’Angelo e Michele Calvano dove si analizza l’interoperabilità tra il modello BIM e la Pubblica Amministrazione.

I temi della rappresentazione si riconfigurano dunque attraverso questa raccolta di ricerche esplicitando come il tema della modellazione parametrica stia modificando la frontiera del disegno verso un’interoperabilità dei modelli. La ricalibrazione delle componenti grafiche e l’aggiornamento degli standard rappresentativi all’interno della modellazione parametrica producono una rinnovata attenzione ai modelli stessi e alla loro possibilità di rappresentare il reale e di semplificarne alcuni aspetti, come sintesi critica, in favore di un maggior bagaglio di contenuti che a questi sono associabili.

Laura Inzerillo, Sandro Parrinello

Profondità del contenuto informativo nelle procedure HBIM

ABSTRACT

Il contributo propone strumenti per rappresentare le distinte condizioni morfologiche e semantiche degli edifici storici (materiali e tecnologie, modelli di degrado e danni) in un processo HBIM, avanzando possibili soluzioni anche in risposta alle complesse indicazioni normative sul fabbisogno informativo degli oggetti digitali.

Elena D’Angelo, Michele Calvano

ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Serialità non regolari: ricorrenze imperfette per il modello HBIM

ABSTRACT

Nella modellazione HBIM è frequente dover rappresentare elementi che nella realtà appaiono disposti in serie ed equidistanti, ma che tali non sono, a causa di imprecisioni che possiamo considerare essere in prevalenza di tipo costruttivo. Per rappresentare questa varietà sono qui esemplificate alcune soluzioni, che spaziano da precise e articolate attività di modellazione diretta, fino a procedure di modellazione indiretta sviluppate in ambito di Visual Programming Language.

Graziano Mario Valenti, Alessandro Martinelli

Sapienza Università di Roma

Revixit Aquinum. Quanto possano le tecnologie nella valorizzazione di un patrimonio culturale

ABSTRACT

Nell’ultimo decennio i processi digitali hanno fortemente influenzato le modalità di rappresentazione e gestione delle informazioni riguardanti il patrimonio costruito e le conseguenti attività di conservazione e valorizzazione condotte dagli specialisti del settore. Se da un lato ciò ha comportato un notevole aumento dei dati prodotti altrettanto evidenti sono le difficoltà riscontrate nell’archiviazione e gestione di tale conoscenza, con conseguente perdita di dati e dispersione della memoria legata alla progettazione e alla costruzione degli edifici storici. Il presente lavoro intende illustrare le potenzialità che un approccio basato sui modelli può offrire per rappresentare la multiforme ricchezza e unicità del patrimonio architettonico, sia dal punto di vista materiale che immateriale, e di farsi così portatore della conoscenza e della memoria degli artigiani che lo hanno realizzato.

Tommaso Empler, Viktor Malakuczi, Giovanni Murro

Sapienza Università di Roma

Modelli digitali per la rappresentazione e gestione del patrimonio costruito

ABSTRACT

Nell’ultimo decennio i processi digitali hanno fortemente influenzato le modalità di rappresentazione e gestione delle informazioni riguardanti il patrimonio costruito e le conseguenti attività di conservazione e valorizzazione condotte dagli specialisti del settore. Se da un lato ciò ha comportato un notevole aumento dei dati prodotti altrettanto evidenti sono le difficoltà riscontrate nell’archiviazione e gestione di tale conoscenza, con conseguente perdita di dati e dispersione della memoria legata alla progettazione e alla costruzione degli edifici storici. Il presente lavoro intende illustrare le potenzialità che un approccio basato sui modelli può offrire per rappresentare la multiforme ricchezza e unicità del patrimonio architettonico, sia dal punto di vista materiale che immateriale, e di farsi così portatore della conoscenza e della memoria degli artigiani che lo hanno realizzato.

Stefano Cursi, Letizia Martinelli, Filippo Calcerano, Michele Calvano, Luciano Cessari, Elena Gigliarelli

ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Intelligenza artificiale, H-BIM e piattaforme collaborative per l’annotazione del patrimonio architettonico digitale

ABSTRACT

Questo articolo riassume i risultati di una tesi di dottorato, incentrata sulla combinazione di Intelligenza Artificiale, H-BIM e piattaforme collaborative reality-based per il trasferimento e il recupero di annotazioni semantiche sul patrimonio culturale digitale, a supporto delle attività di restauro e conservazione.

Valeria Croce

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, University of Pisa

Editoriale Vol. 10

Il decimo numero della rivista raccoglie i migliori contributi del WORKSHOP 3D MODELING & BIM 2022 avente come tema l’Information e 3D Modeling per il patrimonio costruito.

Si tratta di una raccolta di ricerche e approfondimenti in corso che nella loro dimensione di ricerca risultano ben inseriti nei nuovi percorsi che emergono dal mondo legato al BIM ed HBIM, con punte di innovazione nei metodi e nelle tecniche.

Dalle ricerche emerge chiaramente come il primo e immediato medium del BIM ovvero la modellazione, si confronti da subito con due orientamenti: uno legato alla ripetizione dell’oggetto così come è, il più possibile coerente con le sue imperfezioni, con un grado di accuratezza che lo fa coincidere con il manufatto stesso; un secondo più legato a una sua idealità, geometrica o anche solo tipologica. Questo doppio indirizzo, ben descritto nel paper sui “possibili scenari sulla metamodellazione” rende possibile una prima macro divisione tra due scuole di pensiero per l’elaborazione di un digital twin legato al costruito: la prima, che punta alla replica digitale con ogni mezzo, istituisce processi Reality Based che restituiscono nell’oggetto stesso quante più informazioni possibili legate alla sua geometria e alla sua matericità: per fare ciò si misura con temi attuali legati alla interoperabilità, alla rigidezza delle piattaforme per l’elaborazione dei modelli, alla attendibilità dei dati trascritti nel virtuale. La seconda è più orientata a una lettura del modello come ambiente ideale per la costituzione di un database informativo a cui viene demandato oltre l’idealità, l’imperfezione, la regola contraddetta, la patologia specifica spesso con un apparato documentale consistente. Tra questi due estremi si collocano tutte le sfumature e le peculiarità che il mondo dell’HBIM ci propone, con la ricchezza tipica di un patrimonio, quale il nostro, che ben traspare dalle pagine di questo numero.

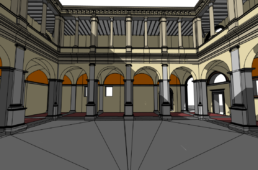

Al primo ambito appartengono molti lavori che si avvalgono dell’arricchimento della fase di modellazione più generale mediante applicazioni VPL (Visual Programming Language): il lavoro descritto nel paper HBIM automatizzato tratta nello specifico dello sviluppo di un nuovo processo HBIM che, attraverso processi informatici elaborati in VPL, consente di conservare le originali geometrie dei beni culturali. In particolare, nel Caso studio della Tomba della Medusa, l’interoperabilità dell’intero processo progettuale permette di passare dal rilievo mediante acquisizione e gestione delle nuvole di punti all’informatizzazione del modello tridimensionale parametrico, attraverso l’utilizzo di BIM modeler, VPL e modellatori free form. Anche il lavoro sulla costruzione del modello sul Palazzo del Collegio dei Nobili del paper Visualizzazione e Gestione degli ambienti museali approfondisce l’ambito della formulazione di componenti nidificate, quali interessanti eccezioni da gestire all’interno del modello più generale e ne dimostra possibili applicazioni.

I contributi relativi al Modello informativo BIM del MAXXI, Una strategia del 5D per la gestione di costi, Il fascicolo del fabbricato, pur se in maniera differente, si concentrano sul livello di fabbisogno informativo del modello e su approcci interoperabili quali possibili connessioni tra l’attività di modellazione digitale parametrica e la visualizzazione dei risultati ottenuti dal processo BIM; il caso specifico sul 5D BIM si misura su una mediazione concreta tra la base dati informativa e la sua visibilità in un effettivo digital twin.

Non ultimi i paper sugli ambienti virtuali – il caso studio del Museo Marini di Firenze e lo spazio architettonico e problemi di acrofobia – ci trasportano nel real time della visualizzazione dove è lo stesso spazio virtuale fruito ove risiede il dato necessario che rende possibile la sperimentazione.

La conoscenza dei Game Engine utili per la costruzione degli ambienti virtuali diventa un fattore necessario per chi opera nel settore; viene in aiuto l’utilissimo valutazione comparativa per una teoria d’utilizzo nel campo del Digital Heritage a cui si rimandano per concludere, tutti gli addetti ai lavori.

Cecilia Bolognesi, Massimiliano Lo Turco

Indice Volume 10

INDICE

HBIM automatizzato tramite VPL per la scomposizione in parti fedeli e l’attribuzione di caratteristiche multidisciplinari

D. Amadio

HBIM: dal rilievo al digital twin. Il workflow del caso studio della tomba della Medusa al Policlinico Umberto I di Roma

S. Beco, M. L. Cascelli, V. Speziale, E. Varasi

Metodologie per lo sviluppo di modelli HBIM per la visualizzazione e la gestione di ambienti museali

D. Mezzino, A. Tomalini, J. Bono

Digital twin: il modello informativo BIM del Museo MAXXI di Roma

M. Benga, M. A. Russo

Una strategia 5D BIM per la gestione dei costi.

E. C. Bussi, M. Del Giudice, A. Osello

Il fascicolo del fabbricato digitale

A. Tata, M. L. Capannolo, S. Brusaporci, P. De Berardinis

Possibili scenari di metamodellazione: il BIM grey box.

C. Bianchini, M. Griffo, L. J. Senatore

Ambienti narrativi virtuali per il Patrimonio Culturale: il caso studio del Museo Marini di Firenze

G. Attademo

Una progettazione inclusiva di ambienti virtuali per migliorare il rapporto con lo spazio architettonico e problemi di acrofobia.

A. L. Pecora

Game engine: valutazione comparativa per una teoria d’utilizzo nel campo del Digital Heritage

G. Amoruso, G. Buratti

HBIM automatizzato tramite VPL per la scomposizione in parti fedeli e l’attribuzione di caratteristiche multidiciplinari

ABSTRACT

Si propone lo sviluppo di un nuovo processo HBIM che, attraverso processi informatici elaborati in VPL, consente di conservare le originali geometrie dei beni culturali, scomporli nelle loro singole parti ed al contempo di associare ad esse gli attributi acquisiti da archivi dati o da schede tecniche.

Daniele Amadio

Ricercatore indipendente

HBIM: dal rilievo al digital twin. Il workflow del caso studio della tomba della Medusa al Policlinico Umberto I di Roma

ABSTRACT

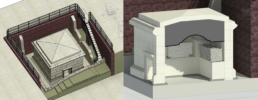

L’articolo presenta i risultati di uno studio condotto sulla “Tomba della Medusa” ubicata all’interno delle mura del Policlinico Umberto I di Roma, risalente al periodo adrianeo (II sec. d.C).

Gli obiettivi perseguiti analizzano in primo luogo l’utilizzo della metodologia HBIM per poi giungere all’elaborazione del progetto di restauro, ponendo particolare attenzione agli elementi materici e allo studio del degrado.

L’interoperabilità dell’intero processo progettuale permette di passare dal rilievo mediante acquisizione e gestione delle nuvole di punti all’informatizzazione del modello tridimensionale parametrico, o digital twin, attraverso l’utilizzo di BIM modeler, VPL (visual programming language) e modellatori free form.

Il risultato conseguito dall’intero workflow giunge così alla proposizione di interventi di progettazione museale basati sull’utilizzo della virtual reality.

Stefano Beco, Maria Letizia Cascelli, Vincenzo Speziale, Emanuele Varasi

Sapienza Università di Roma